鸟类怎样评价生态环境质量?看常州用“慧眼+人眼”探明真相

为推进鸟类多样性观测工作,江苏省常州环境监测中心于2023—2024年秋冬季选取长荡湖和滆湖作为典型湿地,开展了鸟类人工监测,同时依托已经建成的洮滆湿地鸟类AI智能监测系统,同期开展了鸟类智慧监测。在做好鸟类观测的同时,在全省环境监测系统率先开展了人工监测和智慧监测结果比较,重点就智能化手段与传统方法差异、鸟类对生态环境评价的作用等进行研究,探索用鸟类评价生态环境质量的技术路径,努力擦亮反映美丽中国“颜值”的“镜子”。

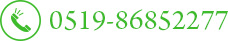

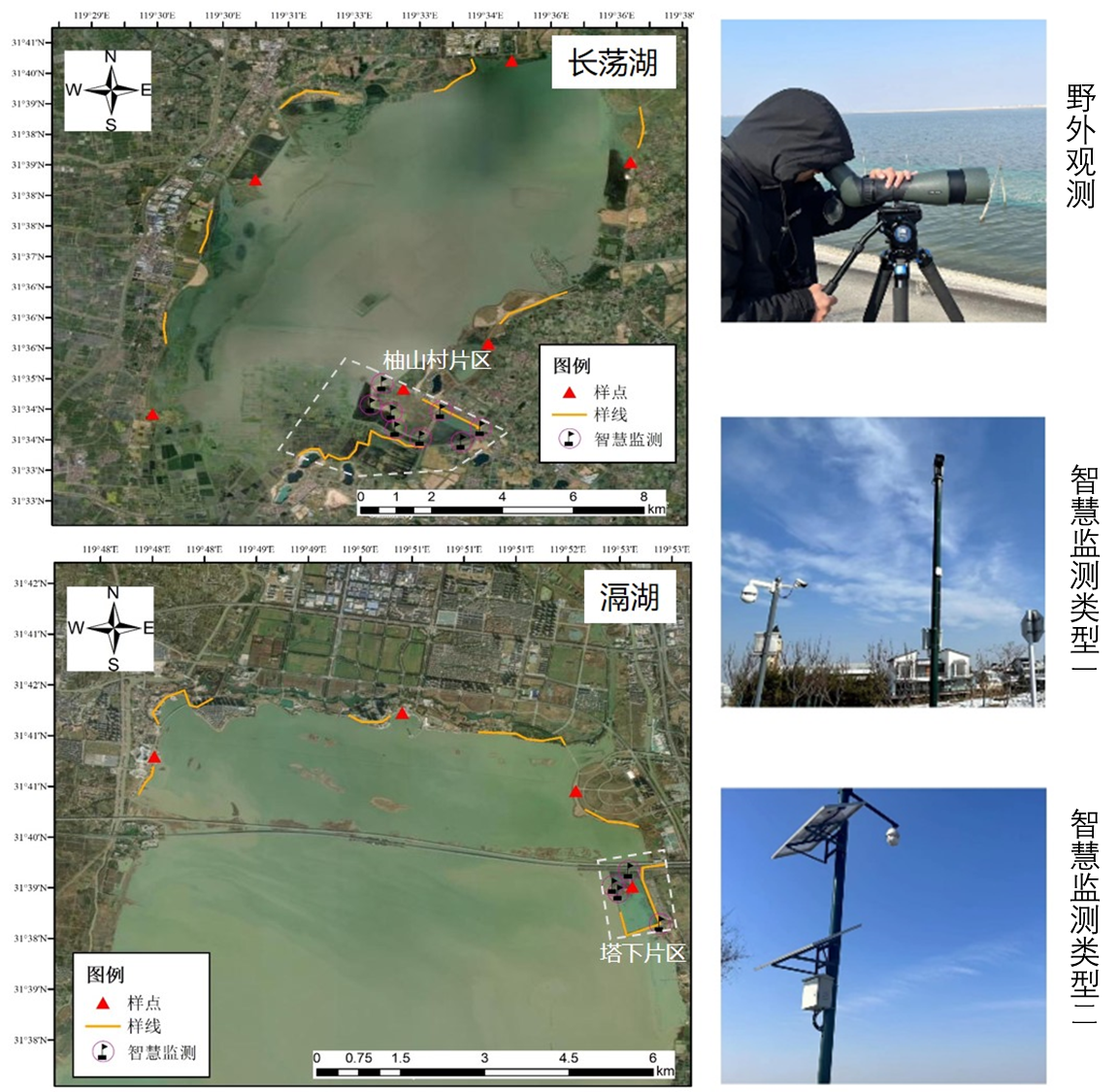

人工监测是按照《生物多样性观测技术导则 鸟类》(HJ 710.4-2014)要求,采用样线法和样点法结合的方式,利用双筒和单筒望远镜观察,统计鸟类种类和数量。智慧监测依托于鸟类AI智能监测系统,该系统融合了通信传输技术、视频AI分析、边缘计算、物联网等技术于一体,平稳运行以来,共积累鸟类图像15698张,完成鸟类人工标注8328张,涵盖83种鸟类。常见鸟种(喜鹊、麻雀等)和一些特征明显的鸟种(小天鹅、戴胜等)识别正确率可达80%。

监测点位及工作开展情况

记录种群摸清状况

通过“慧眼+人眼”,常州环境监测中心记录了鸟类群落结构,此次调查共记录到鸟类137种,隶属于17目50科;以雁鸭类、秧鸡类、鸬鹚类居多,优势种依次为白骨顶、斑嘴鸭、绿头鸭、红头潜鸭、黑水鸡。同时也“摸清了”鸟类分布状况,在记录的鸟类物种数和个体数上,长荡湖湿地均多于滆湖;在珍稀濒危物种数量上,国家一级重点保护野生动物青头潜鸭、东方白鹳均在长荡湖湿地发现,国家二级重点保护野生动物长荡湖记录15种,滆湖记录2种。结果与长荡湖和滆湖的生态水平吻合。

部分人工监测鸟类物种

关联分析做好评价

为探索鸟类评价生态环境质量的技术路径,常州环境监测中心也积极尝试关联分析“找主因”。利用生态遥感技术,对智慧监测点位有效拍摄范围内各生境因子进行解译,选取了“建设用地面积、林地面积、湿地面积、生态岸线占比、水生植被面积”5个生态指标与鸟类多样性参数进行相关性分析,发现生态岸线比例和水生植被面积对鸟类影响最大,两者均与鸟类密度显著正相关。这一结果与鸟类分布的特征也较为吻合。

优劣对比综合应用

通过人工监测和智慧监测结果对比发现,两种监测方式各有利弊,人工监测在鸟类多样性和物种分布均匀度方面更优,智慧监测则是在鸟类数量、珍稀濒危物种和关联分析方面表现更好;但在常见鸟特别是大体型、特征鲜明鸟类物种方面,人工监测与智慧监测的差别相对较小。现阶段还需充分融合人工、智慧等技术手段,不同方法优势互补,做好大数据关联分析和深度挖掘。

部分AI智能监测鸟类物种

下一步,常州中心将按照监测现代化建设要求,在加强新技术、新方法开发应用的基础上,充分做好“人工”与“智能”的对比评估,努力提升鸟类多样性监测的高效感知能力和深度认知水平,结合国家生态质量综合监测站工作要求,持续积累鸟类观测数据和智慧监测系统应用经验,为支撑生物多样性持续性观测与示范应用提供重要参考依据。

来源:江苏省常州环境监测中心

作者:江苏省常州环境监测中心

本作品如有侵权,请联系我们及时删除。